ジャパン・レジリエンス・アワード

準グランプリ金賞(企業・産業部門)を受賞

水の浸入を防ぎ、災害後すぐに生活復旧できる住まいとして評価され、ジャパン・レジリエンス・アワード2021において準グランプリ金賞(企業・産業部門)を受賞しました。

詳しい情報はコチラから

気候変動アクション環境大臣表彰を受賞

当社と防災科学技術研究所が共同で取り組んだ、気候変動への適応に大きく貢献できる「耐水害住宅」の開発・製品化が高く評価され、環境省が主催する「気候変動アクション環境大臣表彰」の初代受賞者に選定されました(開発・製品化部門/適応分野)。

詳しい情報はコチラから「2023年日本建築学会賞(技術)」を受賞

「耐水害住宅」の開発にあたり、約3,000トンもの水を使って豪雨を再現した大規模な浸水試験システムを構築。開発技術の高度化と性能保証に役立てることで実用化に至ったプロセスも含め高く評価されました。「技術賞」の創設以来、住宅メーカーが受賞したのは史上初となります。

詳しい情報はコチラから

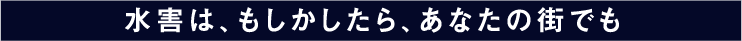

地球温暖化やヒートアイランド現象で温められ、水分を多く含んだ空気が引き起こす「ゲリラ豪雨」。日本では、1時間に50mm以上の豪雨の発生回数が、年々増加傾向にあり、以前と比べると約1.5倍に増えています。

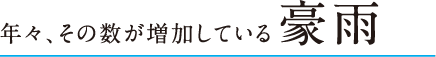

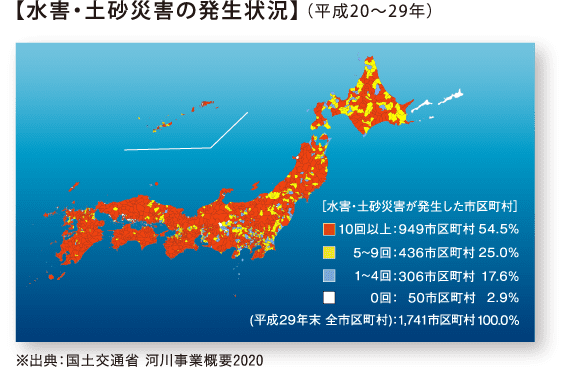

近年では、市街地や住宅街に降った雨の排水が間に合わないことで発生する「内水氾濫」も問題に。実は、この内水氾濫の被害の方が、河川の氾濫による「外水氾濫」よりも多いというデータがあります。つまり、日本のどこでも水害に遭う可能性があると言えるのです。

想定以上の雨に見舞われた際、過去につくられた側溝などの設備では排水が追いつかず、街が水で溢れてしまうことに。これを「内水氾濫」と呼びます。ゲリラ豪雨が増加している現代では、市街地の治水機能で対応しきれないのが実情です。

山々に囲まれた日本は、昔から河川より低い土地に街をつくってきたため、豪雨になると河川から水が溢れ、川沿いの街が水害に遭いやすいのです。市街地などの「内水氾濫」に加え、こうした地理的な背景もあり、10年間で全国の約97%もの市町村で水害・土砂災害が発生しています。

日本の河川は約2万本

もしも住宅が床上浸水に遭った場合、床をはがしたり、住宅設備や断熱材を入れ替えたりする必要があります。さらに、泥水が入ったり、排水管から汚水が家の中に逆流すると、消臭してもしばらく臭いが残ってしまう問題も。これらの水害からの復旧には、数百万円の費用がかかり、ときには1000万円近くになることもあるのです。

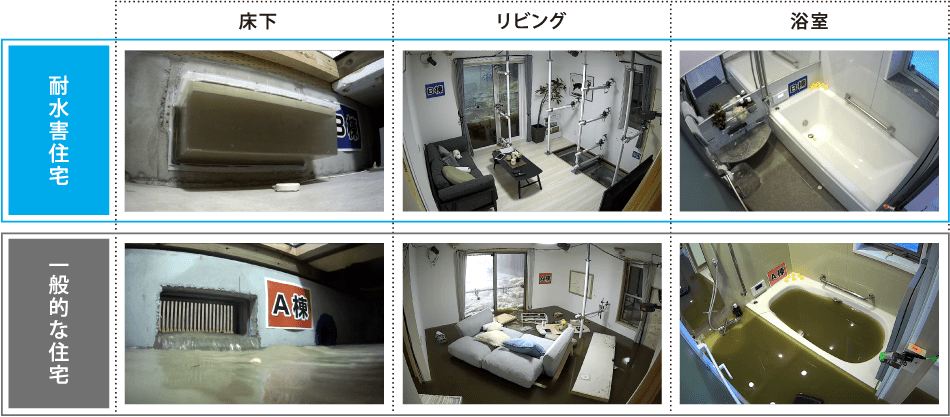

一条の「耐水害住宅」と一般的な仕様の住宅を実験施設内に建築し、約3,000トンもの水を使って豪雨・洪水被害を再現。一般的な仕様の住宅は、床下換気口や玄関ドア、窓の隙間から次々と浸水していきましたが、一条の「耐水害住宅」では、床下、室内ともに被害を受けませんでした。

国立研究開発法人防災科学技術研究所にある大型降雨実験施設は、最大で1時間に300mmの豪雨を再現できる世界最大級の規模・能力を有する散水施設です。一条は、官民共同による水害被害の軽減プロジェクトとして、ゲリラ豪雨や洪水により河川の氾濫が発生した際に懸念される、住宅の浸水被害を防止する「耐水害住宅」の実大実験を繰り返し行っています。

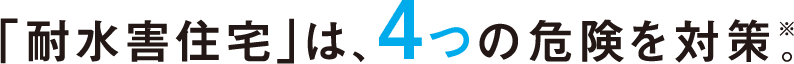

一般的な住宅には、水害被害に遭う恐れのある箇所が複数存在します。一条は、これらを危険ポイントと定め、「浸水」「逆流」「水没」「浮力」の4つに分類。これまで培った技術を活かし、一条ならではの対策を施しました。

安全に避難できる場合は、

各自治体の指示にしたがって避難してください。

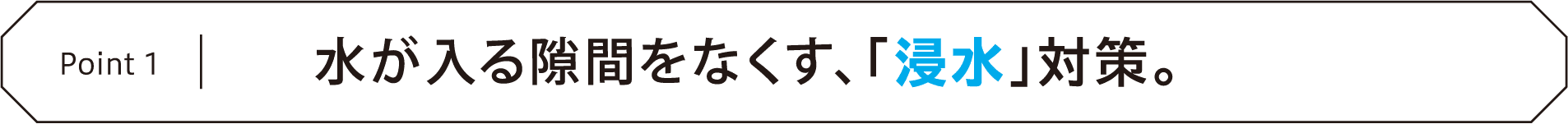

「フロート弁付き床下換気口」で、

「フロート弁付き床下換気口」で、

止水を自動化

普段は床下に外気を取り込む換気口。その内側に、フロート式の弁を設置しました。水が浸入してくると、弁が浮いてフタをすることで、床下への浸水を防止。水が引いたら弁も下がり、元の状態に戻って再び換気口として機能します。また、前面にステンレス網を設置し、ゴミが入り込んで止水を阻害しないようにしました。

透湿性を保ちながら、水の浸入を防ぐ

透湿性を保ちながら、水の浸入を防ぐ

「壁面防水処理」

外からの水は入れず、中からの湿気は排出する専用の透湿防水シートを、外壁面を包み込むように施工し、浸水を防ぎます。さらに、シートのジョイント部分やシートと基礎の接合部分は、耐水接着剤で水密性を確保。接着剤には色が付いているため塗りムラの確認もしやすくなっています。

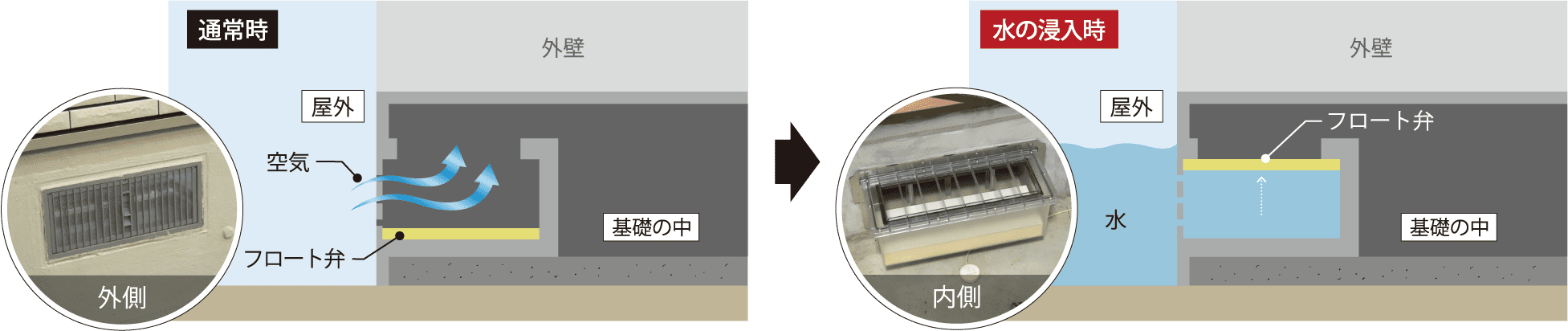

隙間をなくして、「玄関ドア」の水密性が

隙間をなくして、「玄関ドア」の水密性が

さらに向上

玄関ドアは、壁とドア枠を一体化させ隙間をなくしたほか、鍵穴の位置を耐水害仕様にカスタマイズ。ドアとドア枠の間には水密性の高い、新開発の中空パッキンを採用しました。

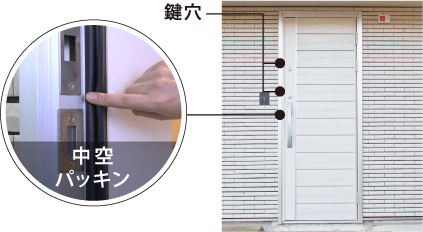

高水圧にも耐えて、水を浸入させない

高水圧にも耐えて、水を浸入させない

「樹脂サッシ」

1階の掃き出し窓は、水密性の高い開き窓とし、あらかじめ工場で壁に取り付けることで、施工ムラによる隙間を防ぎます。また、玄関ドアと同様の中空パッキンを使用して、窓と窓枠の隙間からの浸水も許しません。さらに、水位1mでは1t/㎡にもなる水圧に耐えられるように5mm厚の強化ガラスを採用しました。

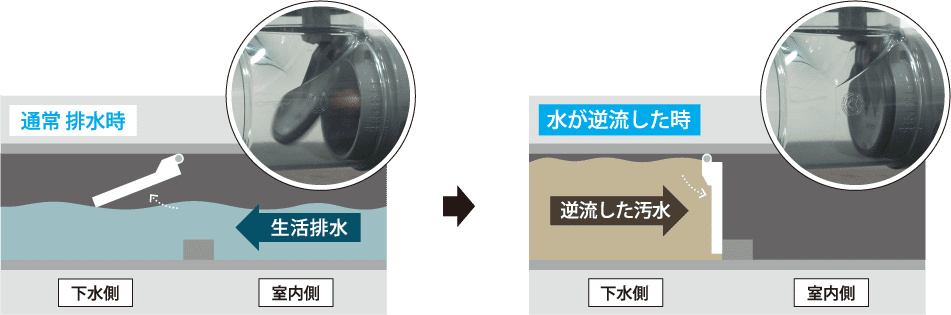

増水しても逆流しない「逆流防止弁」

増水しても逆流しない「逆流防止弁」

床下の排水管に、専門メーカーと共同で開発した逆流防止弁を採用しました。通常時は弁が開いた状態で排水。水害によって水かさが増して汚水が逆流した際には、自動で弁が閉じて屋内に溢れるのを防ぎます。

メンテナンスが容易で、部品交換も可能。

メンテナンスが容易で、部品交換も可能。

もし弁につまりや破損が発生してもメンテナンスできるよう、弁がある上部に点検口を設けました。さらにこの弁自体も外れる仕様になっているので、簡単に交換ができます。

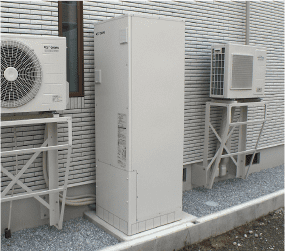

基本構造を見直した「エコキュート」

基本構造を見直した「エコキュート」

水に弱いポンプや電磁弁などの電気動力部品、基板や電源などの電気・電子部品を本体上部に配置。本体の一部が水没しても稼働し、タンク内の水を生活用水として使用できるよう、専門メーカーと共同開発しました。

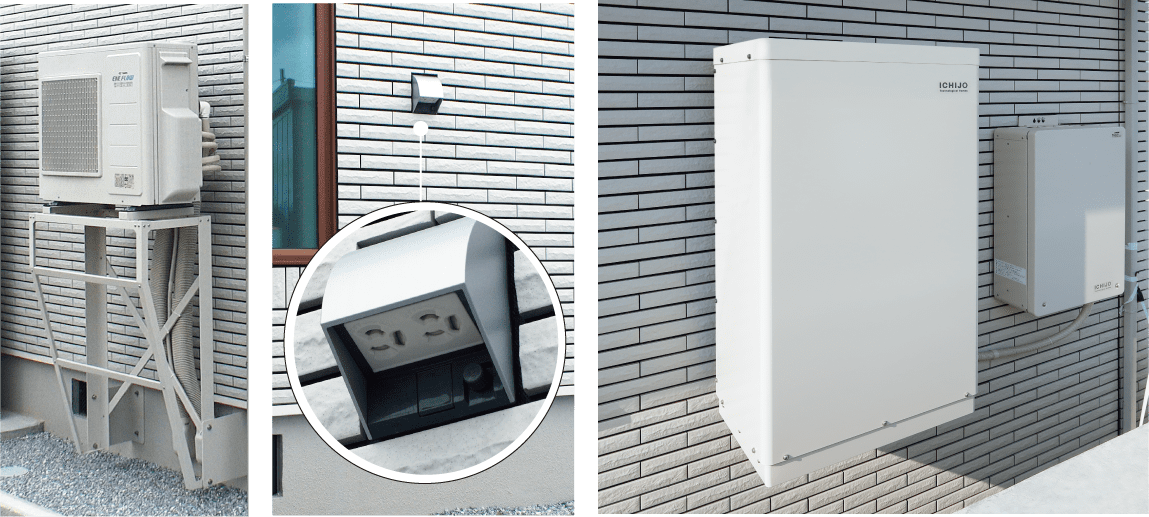

独自の架台で、「エアコン室外機」を守る

独自の架台で、「エアコン室外機」を守る

「外部コンセント」を高所に設置して守る

「外部コンセント」を高所に設置して守る

水没しない高さに取り付けた

水没しない高さに取り付けた

「外部電気設備」

エアコン室外機や外部コンセント、太陽光発電のパワーコンディショナー、蓄電池などを、故障・漏電対策として、水没しにくい高さに設置。災害時でも、ライフラインを確保します。この基礎に直接取り付けるエアコン室外機の架台や、重さ100kg以上の蓄電池を壁に取り付ける方法は、一条独自の技術です。

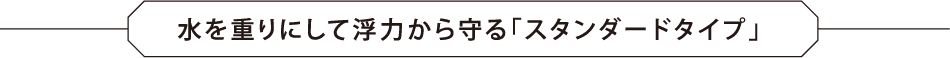

屋外の水位が一定の高さを超えると、まるで船が浮かぶように、建物には大きな浮力がかかり浮上します。家が浮いてしまうと、水によって流失し、別の建物に衝突するなど、二次被害を生むことも。そこで一条は、浮力対策として「スタンダードタイプ」と「浮上タイプ」の2タイプを開発。お住まいの地域やご希望に応じて、どちらか一方をご選択いただけます。

建物が浮上する水位に達する前に床下に

水を引き込み、浮力に対抗します。

家が浮く前に水を引き込む

家が浮く前に水を引き込む

「床下注水ダクト」

建物が浮上する危険がある水位になると床下に水を引き込みはじめる「床下注水ダクト」。水の重量で浮力に対抗します。普段の雨や洪水の初期段階では水が入り込まない高さ・形状になっています。

※写真はイメージです。

注水後は、水抜き穴から排水が可能。

床下に注水された水は、基礎に設置された水抜き穴から排水することができるので、安心です。

※注水量が床下の容積を超えると床上浸水する場合があります。

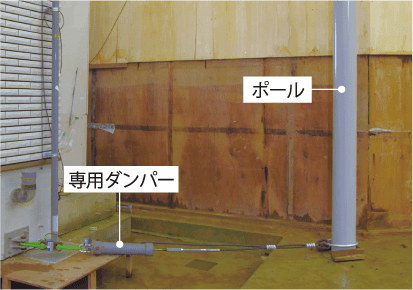

船を港に係留するように、家を敷地内の四隅に設置したポールとつなぎました。家が完全に水没するような水害に見舞われても、被害を最小限に抑えられるように、あえて家を浮かす仕様です。

「係留装置」で、

「係留装置」で、

浮上時の建物流失を防止

専用ダンパー付きの係留装置で建物とポールをつなぎ、浮上時の流失を防ぎます。洪水の際は安定して浮き上がり、常に建物とポールの距離を一定に保持。水が引いたら、ほぼ同じ位置に着地します。

係留装置

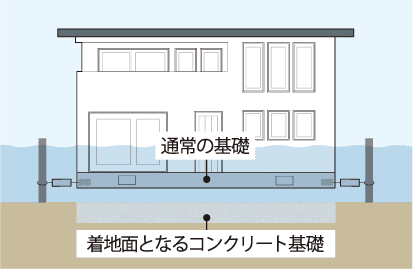

「二重基礎構造」が、

「二重基礎構造」が、

安定した着地を可能に

通常の基礎構造では、浮上時に地中の基礎ごと引き抜かれるため、土砂が流れ込んだり、地面が削れて水平に着地することが難しくなります。そのため建物がフラットな地面に着地できるように、基礎の下にもコンクリートを敷く二重基礎構造を採用しました。

電気幹線や給排水管の破損も対策。

電気幹線には余長を持たせ、建物浮上時の外壁破損や断線を防止。給排水管は浮上時に一定の力がかかると配管の接続部が引き抜け、着地後は簡単に差し込み直せる仕様にしました。

詳しくはお近くの展示場にて。

または、カタログ請求からお問い合わせください。

※建築地やプラン、採用する仕様によっては対応できない場合があります。