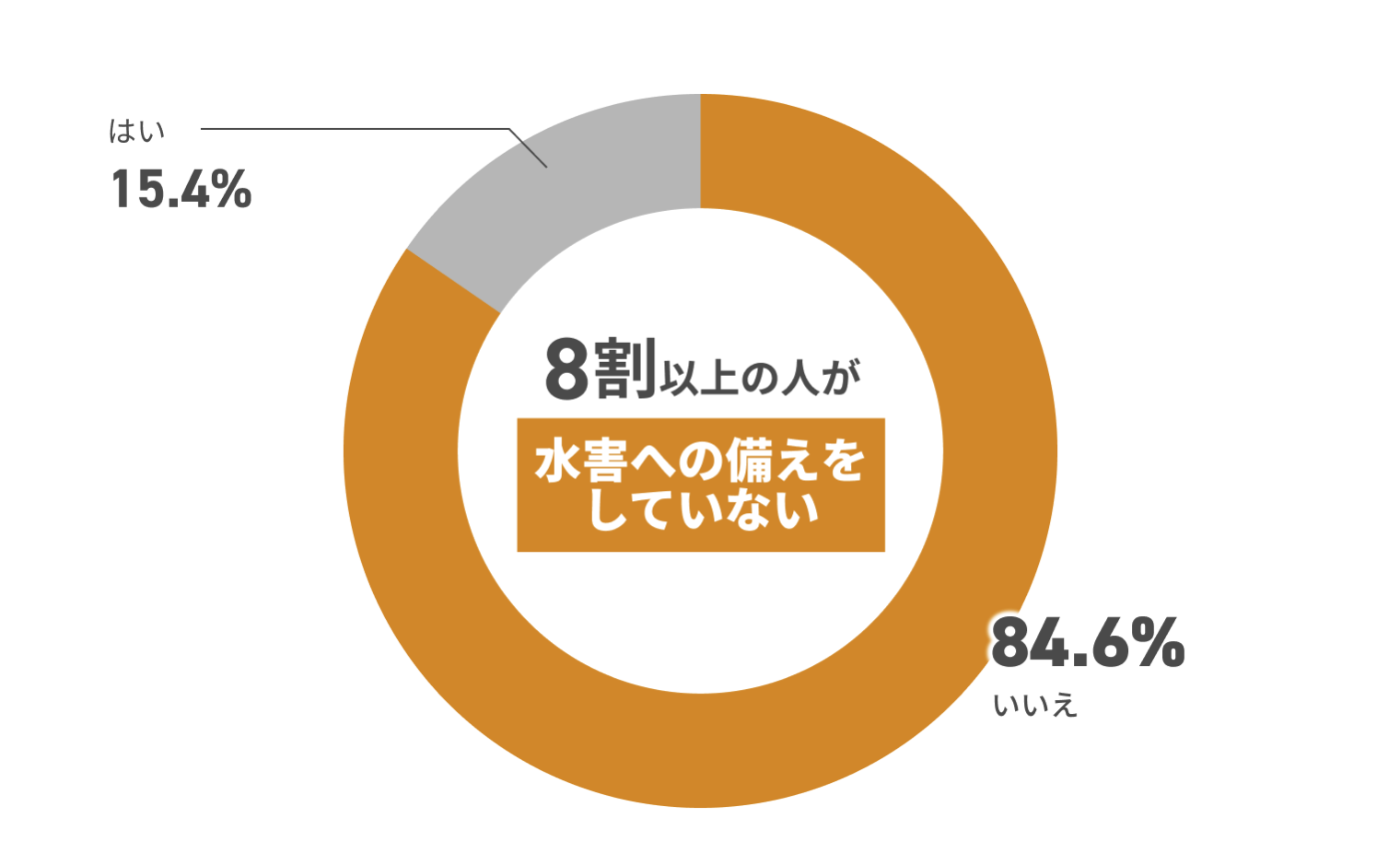

全国の男女869名を対象に、水害への危機感や対策について調査しました。

アンケート結果に関して、国際災害レスキューナースであり、一般社団法人育母塾代表理事として活躍されている、辻直美さんよりコメントをいただきました。

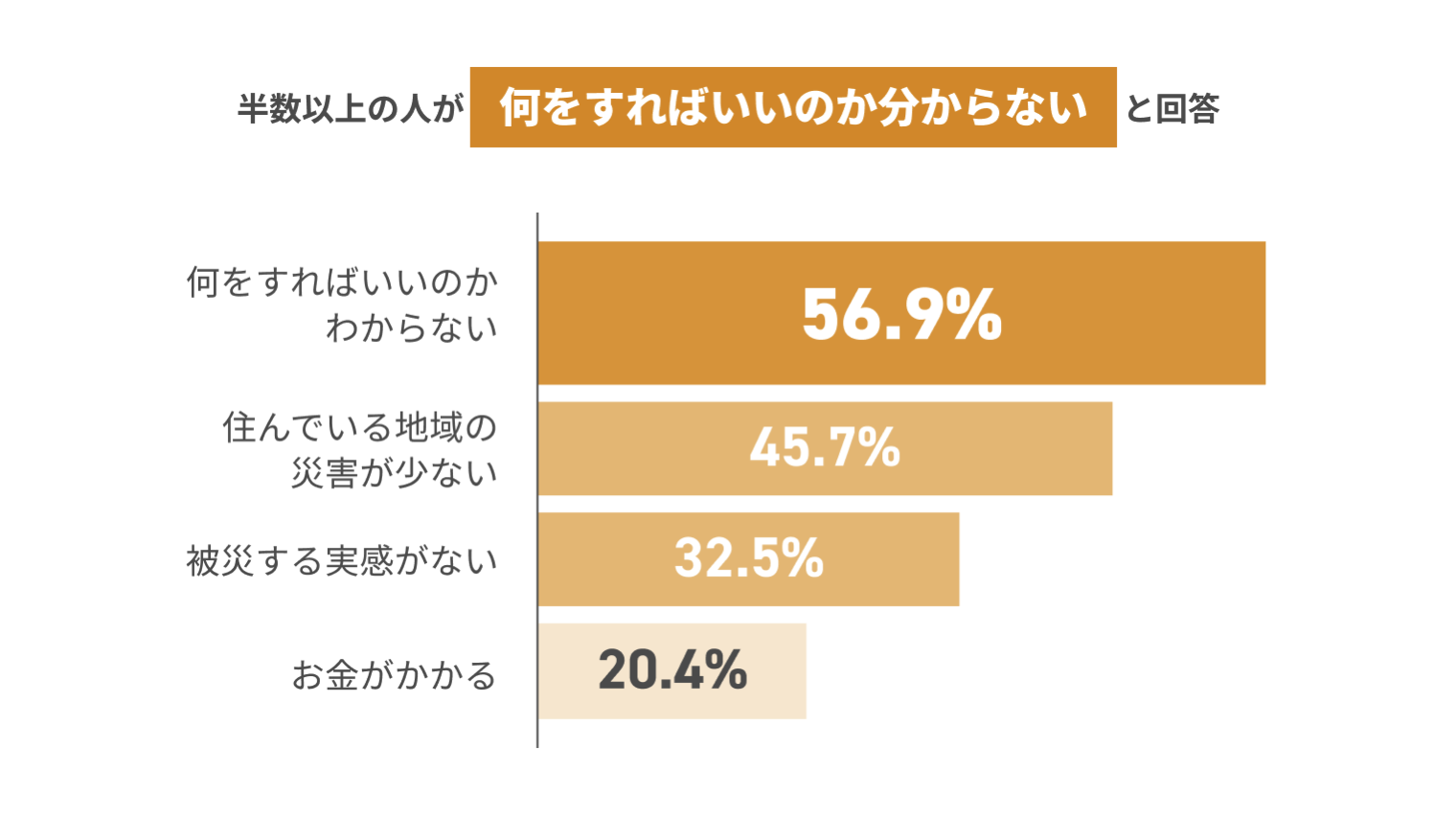

※複数選択可

監修者のコメント

これだけ水害があちこちで起きて、悲惨な被災状況をニュースで見ていても「水害に対する防災行動を起こさない」人が多いということが如実になったと思われます。これは正常性バイアスと言われる災害における特徴的な心理状況です。「自分だけは大丈夫、今まで起きたことがないから大丈夫」と思ってしまう心理のことです。一部には自分ごととして捉え、準備をしようとする行動も見受けられます。しかし、実際のところは何をしたらいいのか分からない人も多いようです。ものを買い込むことで大丈夫と思っている人も意外に多いのですが、それらを使いこなせるようにしておくことも重要です。

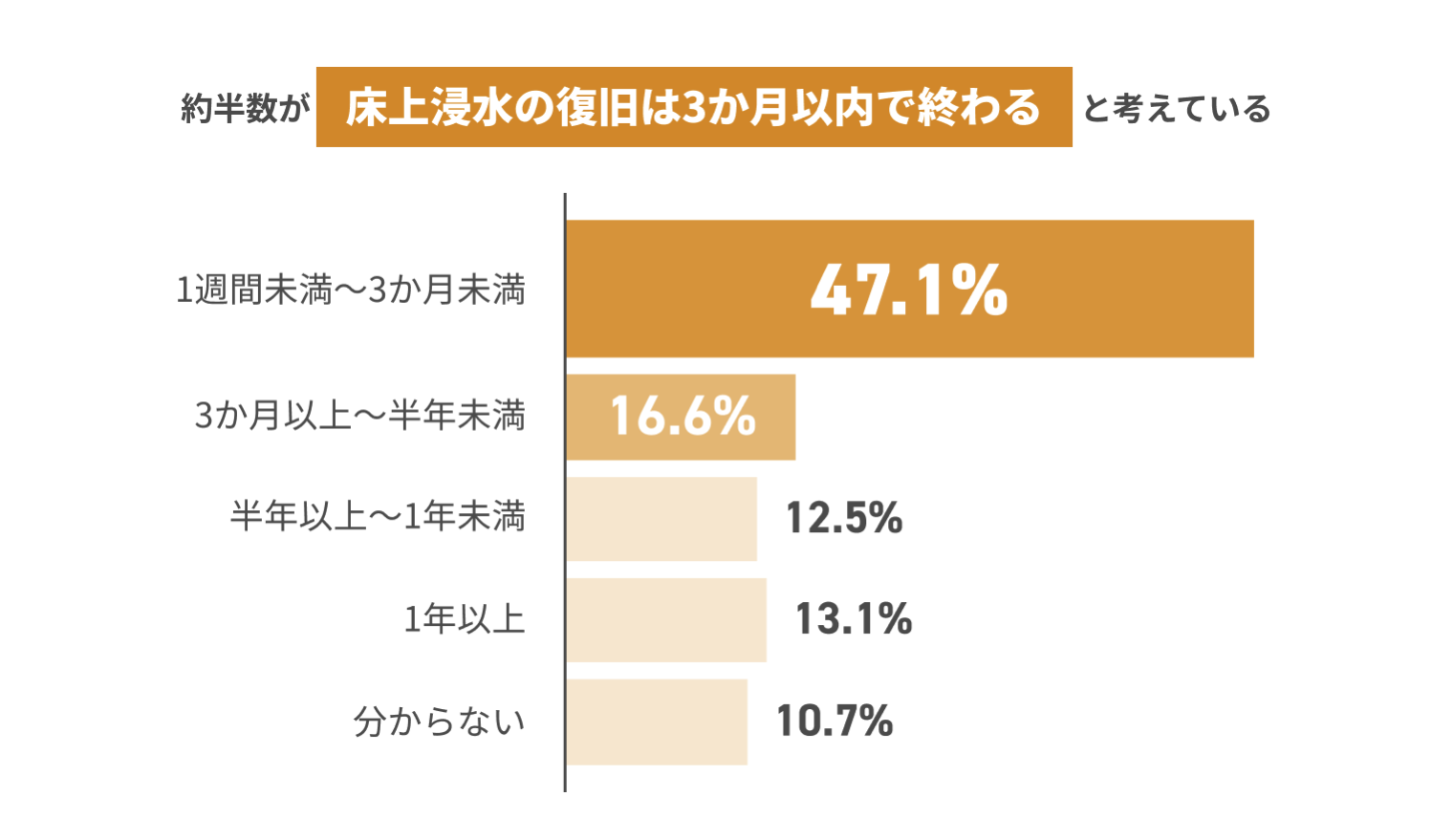

※複数選択可

監修者のコメント

床上浸水の場合、まず罹災証明のための写真を撮ります。そして家の中の不用品を片付けします。大抵のものは使えないので不用品扱いとして外に出します。いらないものを出すと言う作業だけで最低2日から3日かかります。使えるものの場合は全て消毒をして乾かすため1週間程度かかります。ここまでやってからやっと復旧作業に入れます。

浸水被害に遭った場合、周囲の家も同じように浸水するケースがほとんどです。床工事をお願いしようとしても、大工さん・工務店さんの手が足りず、いつまで経っても元の生活に戻れません。早く申し込めば被災から1週間で着手し大体1週間、つまり被災から2週間で元に戻ります。床だけではなく外も被害がある場合は大体2ヶ月程度かかると言われています。

マンパワーだけではなく資材そのものが足りなくなると半年から1年かかる場合もあります。去年の九州北部7月豪雨の被災者の場合、床上浸水+壁に被害があったため元の生活に戻るために7ヶ月かかったそうです。

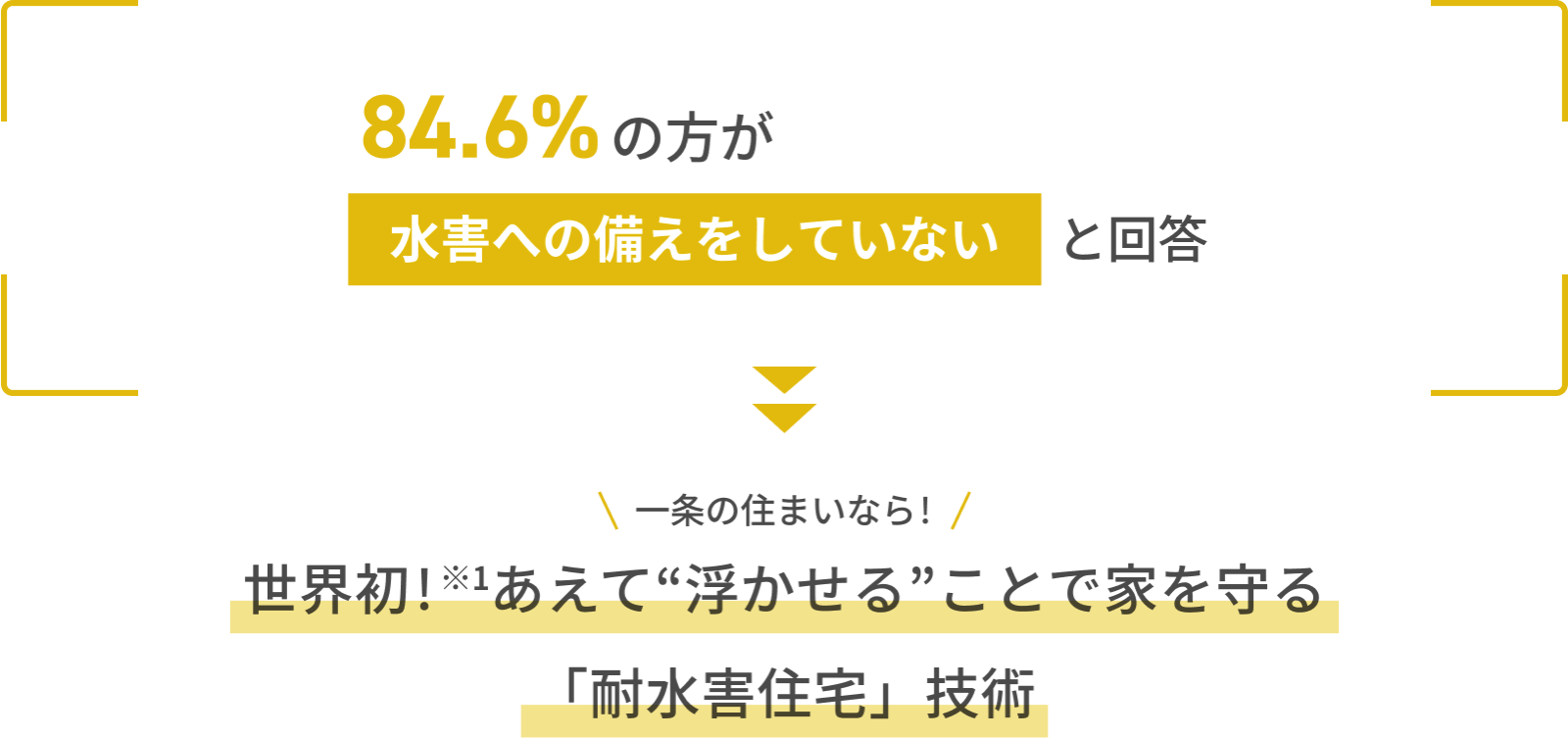

今回の調査では、水害のリスクを身近に感じながらも、どんな対策をしてよいのか分からない方が多いことが明らかになりました。

一般的な仕様の住宅において、床下・床上浸水すると考えられる箇所は複数存在します。当社はこれらを危険ポイントと定め、「浸水」「逆流」「水没」「浮力」の4つに分類。建物本体だけでなくサッシ等の開口部の水密性の向上、水の浸入・逆流を防ぐ特殊弁の採用などの対策を施しました(図中1~5)。また、外部の電気設備は、その本体や稼働に関わる部品を水没から免れる高さに設置することで、水害後も電気や給水・給湯などのライフラインを確保しています(図中6~9)。そして、浮力対策として、一定の水位に達した際に「床下注水ダクト」から水をあえて床下に入れ、その水を重りにして浮上を防ぐ「スタンダードタイプ」(図中10)、及び、浮力に逆らわずに安全に建物を水に浮かせ「係留装置」で元の位置に戻す「浮上タイプ」(図中11~13)の2つの仕様を開発しました。

※1:自社調べ

監修者のコメント

理想的な備蓄は14日分

アンケートの結果から、被災した瞬間に対しての恐怖や不安は感じられますが、避難生活に対する具体的なイメージが湧いていないことが見て取れます。それが、「何日分の備蓄を用意しているのか?」「復旧にかかる日数」の回答に現れています。今はコロナ禍の影響もあり、マンパワーが確実に少ない状況です。そこが期待できないとなると復旧にはかなり時間がかかります。そのため、今は3日ではなく理想的には14日間分は備蓄をしてほしいと思います。

辻 直美さん

国際災害レスキューナース/

一般社団法人育母塾代表理事

看護師歴30年、災害レスキューナースとして26年活躍し、被災地派遣は国内29件、海外2件。被災地での過酷な経験をもとに、“本当に使えた”防災の「自衛術」を多くの人に知ってほしいと、大学や小中学校で教えるだけでなく、一般向けの講座も行っている。