全国の男女914名を対象に、災害への危機感や対策について調査しました。

アンケート結果に関し、国際災害レスキューナースであり、一般社団法人育母塾代表理事として活躍されている辻直美さんよりコメントをいただきました。

※想定以上の雨量に対して、側溝などの排水が追いつかず、

雨水が溢れる現象

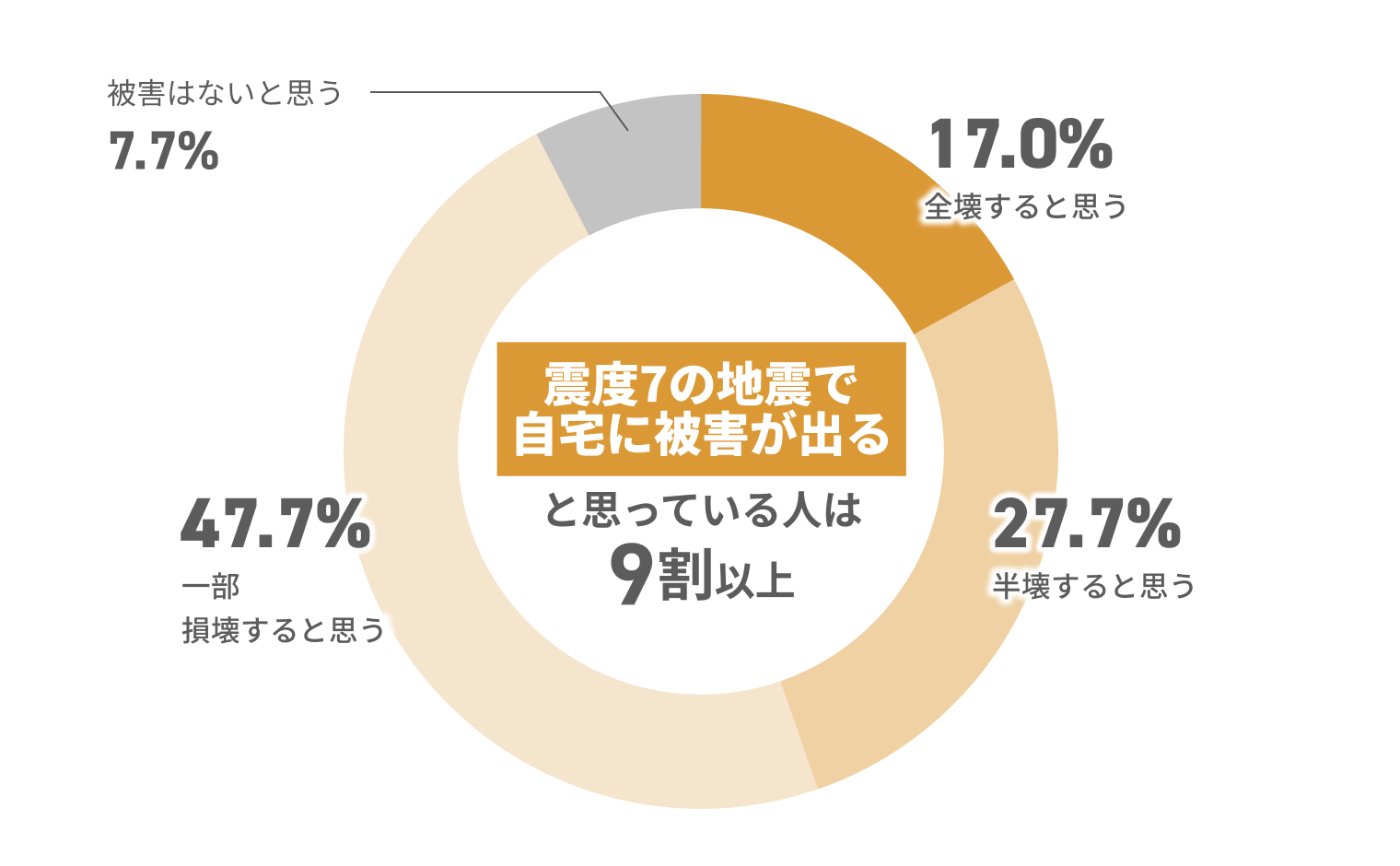

今回の調査では、地震についてかなり身近に感じていることが明らかになりました。

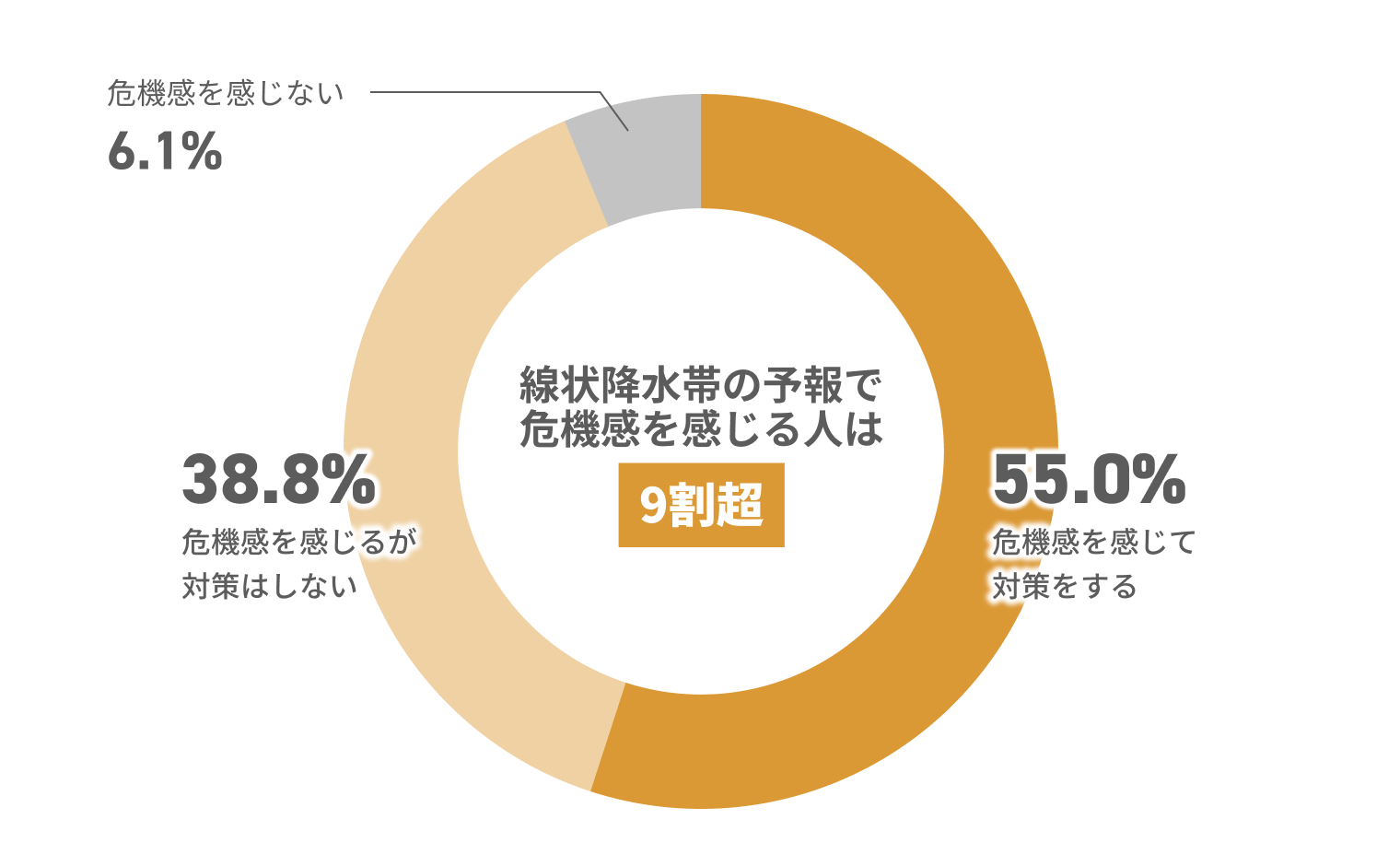

また、水害に関しても、線状降水帯への危険意識が高いことが分かりました。

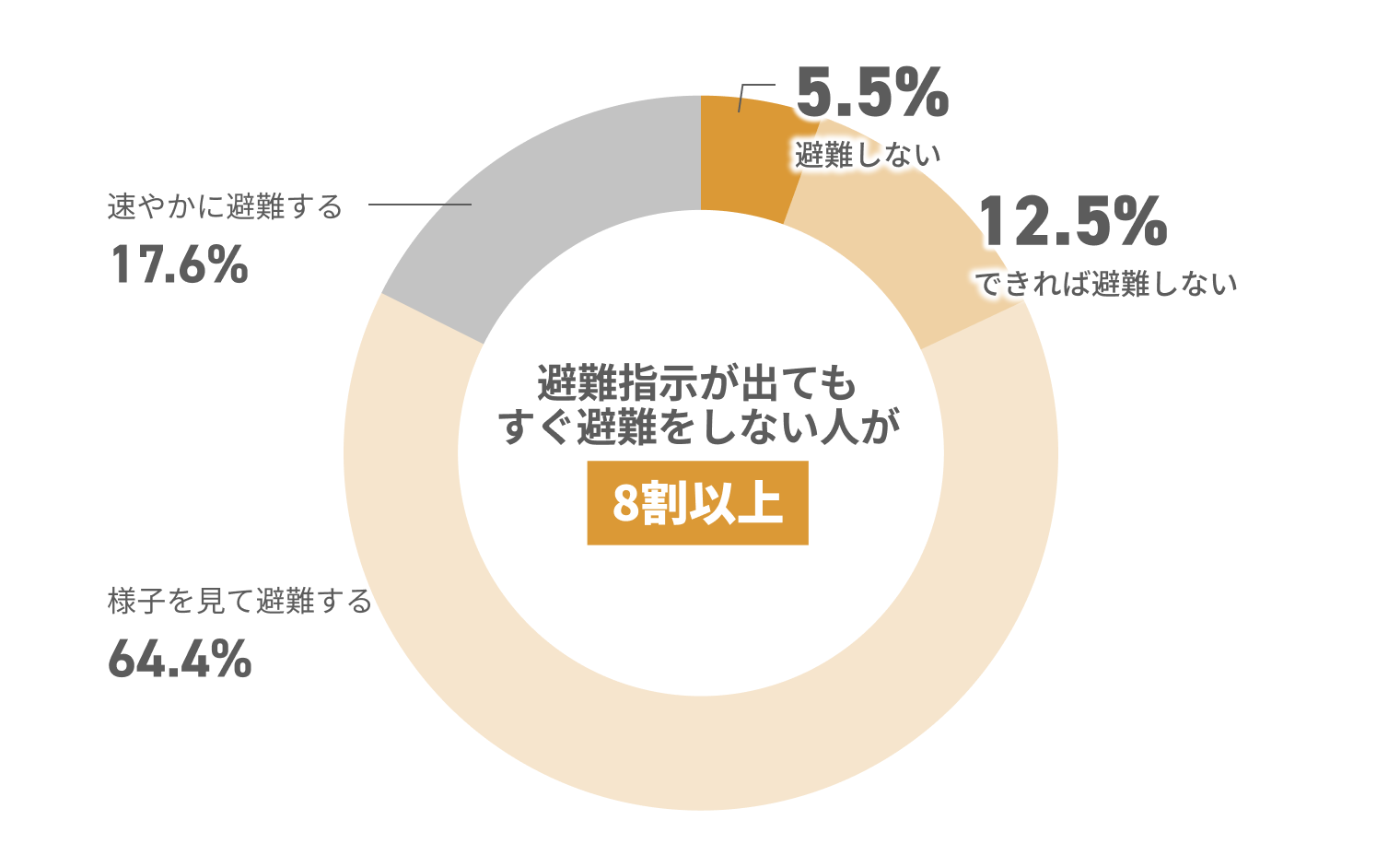

一方で、8割以上の方が避難指示が出ても、すぐに避難しないと回答しました。

一条の住まいは、建築基準法の2倍の強さを実現。「建物が倒れないこと」だけに満足せず、構造躯体はもちろん室内の仕上げ材にいたるまで、損傷をいかに小さくするかを追求しました。

住宅には、水害に遭う恐れのある箇所が複数存在します。一条は、これらを「浸水」「逆流」「水没」「浮力」の4つに分類し、対策。水をあえて床下に入れて重りにすることで浮上を防ぐ「スタンダードタイプ」及び、浮力に逆らわずに安全に建物を水に浮かせ「係留装置」で元の位置を維持する「浮上タイプ」の2つの仕様を開発しました。※2

※1:自社調べ(2020年8月)

※2:安全に避難ができる場合は、各自治体の指示に従って避難してください。

監修者のコメント

災害時は日常やっていることしか

できないので準備が大事

今回の意識調査では、地震についてかなり身近に感じていることがわかりました。そして自宅が何らかの被災にあう可能性があると感じている人が多くいることも明確になりました。これは近年、大きな地震が頻発しているので、身近に感じていると考えられます。

水害に至っては、自分ごとにはまだまだ捉えていないように感じます。これは、線状降水帯の危険を具体的に理解していない、もしくは正常性バイアスがかかって「自分だけは大丈夫」と思っている人が多いのかもしれません。情報を提供していても、その意味や情報をどう判断するかにつながっていないことが如実に現れています。また避難指示が出ていても速やかに避難しない選択の人が8割以上おり、その理由が「自分の家が安全と思う」と言うことに正直驚きました。もちろんそう言えるのは、自分の家が災害に強い家であることに絶対的な自信があるからだと思われます。しかし、それが自分の期待と実際にズレがあっては命に関わります。また、いくら家が災害に強くても、生きて行くための知識とスキルがなければ、復興に向けて生きていくことができません。

家そのものだけではなく、そこで生き残り、生き抜くだけの備えとスキルがあるのか?ここまでを考えて行く必要があるのではと思います。地震、水害どちらの場合も、被災したら助かることが第一目標です。しかし、次はそこから生き抜いて、元の生活に戻ることが必要です。被災から復興へスイッチするには、最低でも防災セットの充実は必須ですが、それは春夏秋冬で必要なものが全く変わります。まして最近の気象状況では猛暑、極寒、大雨、台風、水害もあり地震との複合災害も懸念されます。快適な避難生活を送るためには、自分が日常生活において何を大事にしているのかを見つめ直して欲しいと思います。災害時は日常やっていることしかできません。準備が足りていないので、もっと関心を持って行動に繋げていくかが課題だと感じています。

撮影/林紘輝(扶桑社)

辻 直美さん

国際災害レスキューナース/

一般社団法人育母塾代表理事

看護師歴32年、災害レスキューナースとして28年活躍し、被災地派遣は国内外30ヶ所以上。被災地での過酷な経験をもとに、現在はフリーランスの看護師として、要請があれば被災地で活動を行っているほか、企業の防災コンサルタントも担当。